|

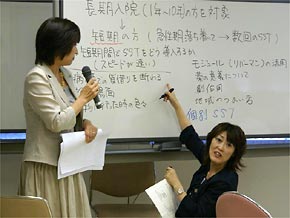

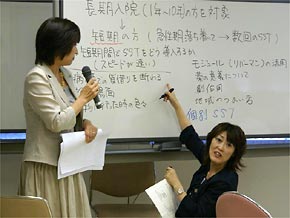

8月3日(日)和歌山ビッグ愛において、第5回近畿SST経験交流ワークショップ及び第2回SST普及協会近畿支部総会が開催されました。午前は大会長、支部長の挨拶に続いて、和歌山県立こころの医療センター院長の馬島将行先生のご講演がありました。ご講演では、先生ご自身の体験を踏まえた臨床経験を、数多くの事例を通してお話下さり、人と人の繋がり、関係性の重要性をあらためて実感することができました。 8月3日(日)和歌山ビッグ愛において、第5回近畿SST経験交流ワークショップ及び第2回SST普及協会近畿支部総会が開催されました。午前は大会長、支部長の挨拶に続いて、和歌山県立こころの医療センター院長の馬島将行先生のご講演がありました。ご講演では、先生ご自身の体験を踏まえた臨床経験を、数多くの事例を通してお話下さり、人と人の繋がり、関係性の重要性をあらためて実感することができました。

総会、お昼休憩を挟んで、午後は分科会1「個別SST」、分科会2「モジュールを用いた退院準備プログラム」、分科会3「SSTスキルアップ研修」に分かれて、有意義な研修の時間を持つことができました。

分科会1 個別SSTに参加して

午前中の全体講義とは全く雰囲気が違い、円座スタイルで始まり、30秒毎の自己紹介では他の方々の紹介を承りながらも、「自分は何を言おうか」あれやこれやと考えあぐねながら、順番が回ってきたときには思考はすっ飛び、思いの三分の一も語れなかった気がしました。「最初は私いつもこうだよなあ」と、後悔と恥ずかしさでため息のでるような気持ちで分科会はスタートしました。事例発表は皆さんの真摯な研究と実践に、患者さんを思う気持ちがひしひしと伝わり感銘をうけました。そして、発表された方々の看護師として、心理士としての立ち位置の違いにも、はっとするものや学びがあり、改めてクライアントとセラピストの繋がりの重要性を突きつけられた気がしました。事例への質問を通して活達な意見交換が始まりましたが、ひとつ残念だったことは そのときには円座ではなく、お互いの顔や表情が確認できなかったことです。 午前中の全体講義とは全く雰囲気が違い、円座スタイルで始まり、30秒毎の自己紹介では他の方々の紹介を承りながらも、「自分は何を言おうか」あれやこれやと考えあぐねながら、順番が回ってきたときには思考はすっ飛び、思いの三分の一も語れなかった気がしました。「最初は私いつもこうだよなあ」と、後悔と恥ずかしさでため息のでるような気持ちで分科会はスタートしました。事例発表は皆さんの真摯な研究と実践に、患者さんを思う気持ちがひしひしと伝わり感銘をうけました。そして、発表された方々の看護師として、心理士としての立ち位置の違いにも、はっとするものや学びがあり、改めてクライアントとセラピストの繋がりの重要性を突きつけられた気がしました。事例への質問を通して活達な意見交換が始まりましたが、ひとつ残念だったことは そのときには円座ではなく、お互いの顔や表情が確認できなかったことです。

講師の方からの教義も「ああなるほど」と思うことばかりで、さすが実践者は違うなと実感しました。特に、個別のSSTのデメリットとして考えられることである「正のフィードバック、修正のフィードバックをする人がカウンセラー以外いない」ことについて、「そのスペースにいるカウンセラー仲間を集める」というアイデアや、「クライアントと共に考え、話し合うこと」が重要であるという言葉は、人との繋がり実感(Oneness)が治療効果を出すという私自身の信念を勇気づけてくれました。

夏は出会いの季節です。私はお盆や帰省もそのひとつだと考えています。その夏の大きないちページに此の度の大会とワークショップとの出会いを飾れたことは臨床家としての新たな旅立ちの追い風になりました。

(大阪経済大学心理療法センター 鵜山洋子)

分科会2 モジュールを用いた退院準備プログラムに参加して

私達は退院促進に向けて、何か有効な手がかりが得られるのではないかとの期待を持ち、分科会2 「モジュールを用いた退院準備プログラム」に参加しました。分科会では、和歌山県立こころの医療センターの実践報告を聴講しました。その後、入院1年以内の早期退院の実現と社会的入院の解消を目的として作成された、退院準備プログラムについて、角谷先生と岩田先生に実際のセッションさながらに、ビデオとマニュアル、ワークブックを使ってわかりやすく解説をしていただきました。 私達は退院促進に向けて、何か有効な手がかりが得られるのではないかとの期待を持ち、分科会2 「モジュールを用いた退院準備プログラム」に参加しました。分科会では、和歌山県立こころの医療センターの実践報告を聴講しました。その後、入院1年以内の早期退院の実現と社会的入院の解消を目的として作成された、退院準備プログラムについて、角谷先生と岩田先生に実際のセッションさながらに、ビデオとマニュアル、ワークブックを使ってわかりやすく解説をしていただきました。

和歌山県立こころの医療センターの実践報告では、「モジュールでは、個々のニーズや状況に十分に対応できないことがある」という課題が出ていました。また、良い所としては「メンバーさんに退院しようという気持ちが芽生える」とのことでした。退院準備プログラムは、モジュールであるため、ビデオ教材、リーダー用マニュアル、メンバー用ワークブックが用意されており、私達のようにSST経験が浅くてもリーダーを実施することが可能だと感じました。ただし、SSTの運営維持がしやすくなる反面、マニュアルに頼りすぎて、メンバーの観察や本人が本当に希望している練習課題への対応が難しい面もあるということも感じました。しかし、退院準備プログラムは、自立生活に必要なさまざまな技能を習得できるように構成されていて、他の モジュールと比べても日本の現状に即した内容で、SSTによる退院促進のアプローチとして活用できると強く感じたので、当院でも導入できるように検討したいと考えています。

モジュールの一長一短を理解し、メンバーのニーズに臨機応変に対応できるように、基本訓練モデルやベラック方式などさまざまな技法の経験を積み、リーダースキルをもっと向上させたいと意識できた有意義な分科会でした。

(長岡病院 土屋和彦、久保基治)

分科会3 SSTスキルアップ研修に参加して

馬島先生の講演では、精神科の歴史的背景に始まり数々の臨床経験談の中から、SSTを含む幅広い治療構造と支援についてご教授頂きました。治療者、支援者がいかにして対象者を理解し必要な関係性を築くかがプラン共有の鍵となることを、具体的なケースを通して学ぶことが出来ました。 馬島先生の講演では、精神科の歴史的背景に始まり数々の臨床経験談の中から、SSTを含む幅広い治療構造と支援についてご教授頂きました。治療者、支援者がいかにして対象者を理解し必要な関係性を築くかがプラン共有の鍵となることを、具体的なケースを通して学ぶことが出来ました。

分科会ではスキルアップのグループへの参加をしました。まず全体で急性期病棟でのSSTをテーマに進行されましたが、経験者や先生方のお話をきくとまさに目からウロコでした。個人的に

“急性期のSSTは大変だ”という漠然としたイメージを持っていましたが、短期集中で目標(退院準備等)が明確であることや、もともとスタッフ数が充実していることの利点等、多くのメリットに気付くことでより前向きな認識へと変わりました。

さらに小グループに分かれると、もう少し自由な枠での意見交換が進み、『視聴覚障がいをお持ちの対象者への配慮』や『スタッフへの浸透』、『W−UPについて』など、より等身大の課題を共有する機会を頂きました。確かに教本を開けばQ&Aにあるような事柄かも知れませんが、直に意見交換するなかで自分の思いや考えがまとまっていくことはワークショップならではの体験でした。また、グループでアイデアや意見を出し合えたことや、経験豊富な講師の先生方にグループ進行をモデリングして頂けたこと等、SSTの効果を実感しながら課題に取り組めたように思います。

(関西記念病院 作業療法士 有田 和人)

SST普及協会近畿支部第2回総会 報告

2008年8月3日(日)午前11時40分から12時20分にかけて、近畿支部第2回総会が和歌山ビッグ愛にて、開催されました。近畿支部正会員189名のうち正会員65名(うち委任状39名)の出席で、総会は成立しました。

吉田隆会員を議長に選出し、角谷慶子支部長の挨拶で総会は始まりました。19年度事業報告、会計報告が提出され、全会一致で承認されました。松下賢司監査役員からは適正に処理されている旨の監査報告がありました。続いて20年度事業計画案、予算案が審議され、全会一致で承認されました。事務局より、総会成立要件にかかる定款改訂案が提出され、審議の後、現行の三分の一から六分の一への改訂案が全会一致で可決されました。続いて和歌山県世話人の変更にともなう支部役員(監事)の変更案が提出され、松下賢司氏から魚平隆弘氏への変更が承認されました。任期についても松下氏を引継ぎ、今年度末までとなります。

また、研修委員会の川端洋子世話人から、今年度の初級、中級研修会の案内があり、来年度は初級、中級合同研修会として奈良で開催されることが発表されました。広報委員会の瀧本優子世話人からは、引き続き支部ホームページにて、ニューズレター等の広報活動を行なうことが報告され、議長解任の後閉会となりました。

(文責 支部事務局 上ノ山真佐子)

|

8月3日(日)和歌山ビッグ愛において、第5回近畿SST経験交流ワークショップ及び第2回SST普及協会近畿支部総会が開催されました。午前は大会長、支部長の挨拶に続いて、和歌山県立こころの医療センター院長の馬島将行先生のご講演がありました。ご講演では、先生ご自身の体験を踏まえた臨床経験を、数多くの事例を通してお話下さり、人と人の繋がり、関係性の重要性をあらためて実感することができました。

8月3日(日)和歌山ビッグ愛において、第5回近畿SST経験交流ワークショップ及び第2回SST普及協会近畿支部総会が開催されました。午前は大会長、支部長の挨拶に続いて、和歌山県立こころの医療センター院長の馬島将行先生のご講演がありました。ご講演では、先生ご自身の体験を踏まえた臨床経験を、数多くの事例を通してお話下さり、人と人の繋がり、関係性の重要性をあらためて実感することができました。 午前中の全体講義とは全く雰囲気が違い、円座スタイルで始まり、30秒毎の自己紹介では他の方々の紹介を承りながらも、「自分は何を言おうか」あれやこれやと考えあぐねながら、順番が回ってきたときには思考はすっ飛び、思いの三分の一も語れなかった気がしました。「最初は私いつもこうだよなあ」と、後悔と恥ずかしさでため息のでるような気持ちで分科会はスタートしました。事例発表は皆さんの真摯な研究と実践に、患者さんを思う気持ちがひしひしと伝わり感銘をうけました。そして、発表された方々の看護師として、心理士としての立ち位置の違いにも、はっとするものや学びがあり、改めてクライアントとセラピストの繋がりの重要性を突きつけられた気がしました。事例への質問を通して活達な意見交換が始まりましたが、ひとつ残念だったことは そのときには円座ではなく、お互いの顔や表情が確認できなかったことです。

午前中の全体講義とは全く雰囲気が違い、円座スタイルで始まり、30秒毎の自己紹介では他の方々の紹介を承りながらも、「自分は何を言おうか」あれやこれやと考えあぐねながら、順番が回ってきたときには思考はすっ飛び、思いの三分の一も語れなかった気がしました。「最初は私いつもこうだよなあ」と、後悔と恥ずかしさでため息のでるような気持ちで分科会はスタートしました。事例発表は皆さんの真摯な研究と実践に、患者さんを思う気持ちがひしひしと伝わり感銘をうけました。そして、発表された方々の看護師として、心理士としての立ち位置の違いにも、はっとするものや学びがあり、改めてクライアントとセラピストの繋がりの重要性を突きつけられた気がしました。事例への質問を通して活達な意見交換が始まりましたが、ひとつ残念だったことは そのときには円座ではなく、お互いの顔や表情が確認できなかったことです。 私達は退院促進に向けて、何か有効な手がかりが得られるのではないかとの期待を持ち、分科会2 「モジュールを用いた退院準備プログラム」に参加しました。分科会では、和歌山県立こころの医療センターの実践報告を聴講しました。その後、入院1年以内の早期退院の実現と社会的入院の解消を目的として作成された、退院準備プログラムについて、角谷先生と岩田先生に実際のセッションさながらに、ビデオとマニュアル、ワークブックを使ってわかりやすく解説をしていただきました。

私達は退院促進に向けて、何か有効な手がかりが得られるのではないかとの期待を持ち、分科会2 「モジュールを用いた退院準備プログラム」に参加しました。分科会では、和歌山県立こころの医療センターの実践報告を聴講しました。その後、入院1年以内の早期退院の実現と社会的入院の解消を目的として作成された、退院準備プログラムについて、角谷先生と岩田先生に実際のセッションさながらに、ビデオとマニュアル、ワークブックを使ってわかりやすく解説をしていただきました。 馬島先生の講演では、精神科の歴史的背景に始まり数々の臨床経験談の中から、SSTを含む幅広い治療構造と支援についてご教授頂きました。治療者、支援者がいかにして対象者を理解し必要な関係性を築くかがプラン共有の鍵となることを、具体的なケースを通して学ぶことが出来ました。

馬島先生の講演では、精神科の歴史的背景に始まり数々の臨床経験談の中から、SSTを含む幅広い治療構造と支援についてご教授頂きました。治療者、支援者がいかにして対象者を理解し必要な関係性を築くかがプラン共有の鍵となることを、具体的なケースを通して学ぶことが出来ました。